【多様化する住宅市場】住宅展示場に求められるワンストップサービス

家づくりは今、かつてないほど多様化の時代に入っています。かつては「いつかは新築一戸建て!」という考え方が主流で、住宅業界も新築中心でした。では、この変化を住宅金融支援機構の『フラット35利用者調査』から見てみましょう。

目次

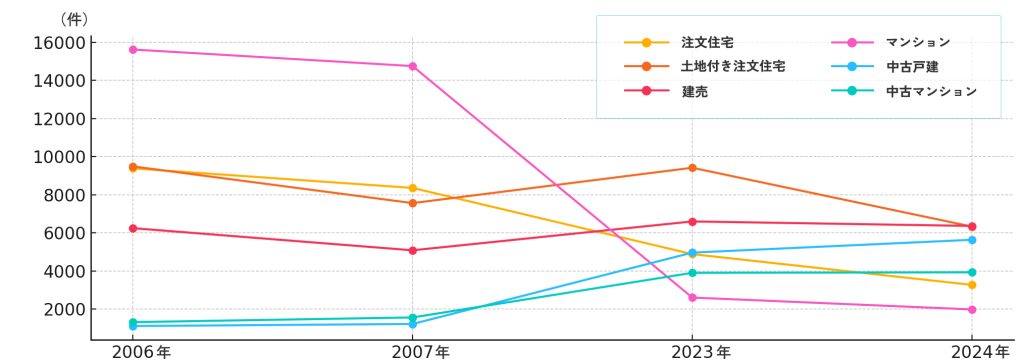

住宅種類ごとのフラット35利用件数推移

2006年のフラット35利用者調査では、新築戸建(注文住宅・土地付き注文住宅・建売住宅)の利用が6,000~9,000件規模と圧倒的に多く、中古戸建はわずか1,114件にとどまっていました。

ところが2024年の最新データでは、新築戸建が3,000~6,000件程度へと減少する一方で、中古戸建は5,639件にまで増加し、新築と肩を並べる水準に達しています。つまり、新築だけでなく 中古住宅を購入してリフォーム・リノベーションするという選択肢が拡大しているのです。

この背景には、建築費や土地価格の高騰に加え、空き家対策や既存住宅の流通促進政策などの影響があります。中古住宅が市場に出回るようになったことで、持ち家需要はさらに活性化しているといえるでしょう。

このような市場の変化の中で、総合住宅展示場は新築需要者だけをターゲットにしていてよいのでしょうか?

これからの総合住宅展示場には、住まいづくりに関するあらゆるニーズに対応できる「ワンストップサービス」 としての役割が求められます。新築だけでなく、中古住宅の活用やリフォーム、リノベーション、住み替えなど、幅広い情報を提供し、ユーザーが気軽に見学・相談できる「住まいのテーマパーク」となることが理想です。

そのためには、来場者が段階に応じて必要な住関連情報を得られ、安心して体験できる場づくりが欠かせません。総合住宅展示場は、これから「新築中心の展示場」から「住まいに関する総合窓口」へと進化していくことが期待されています。

住まいのテーマパークとしての展示場

これまでの総合住宅展示場は、住宅そのものの見学という本来の目的よりも、集客のためのイベントやフードサービス、来場プレゼントなどが中心でした。しかし、コロナ以降はイベントへの参加者が減少し、従来型のフードやプレゼント企画も期待したほどの効果を上げられなくなっています。

一方で、テレビでは芸能人の家探しやリフォーム、DIYをテーマにした番組が人気を集め、視聴者の関心が「住まいを体験すること」へとシフトしているのが分かります。本来、総合住宅展示場は 住まいづくりの夢を実現するために“実体験できる場” であるべきです。実際に、多くの住宅会社が工場見学や体験型イベントを実施し、体験を通してファンを獲得し、最終的な成約につなげる取り組みを進めています。

これからの総合住宅展示場には、新築住宅だけでなく リフォーム・住み替え・既存住宅の活用 など、住まいに関するあらゆるニーズに対応できるサービスが求められます。「住まいのことなら、まずは住宅展示場に行けば解決できる」とユーザーに認識してもらうことが、次の時代の展示場の使命です。

そのための第一歩は、モデルハウスへの入館ハードルを下げ、誰もが気軽に見学・相談できる環境を整えることです。例えば、展示場に不慣れな来場者をスタッフが案内する見学ツアーや、部屋ごとの最新トレンドを紹介する展示、さらには平屋など展示していないプランを紹介するコンテンツも効果的です。こうした取り組みにより、住まいに対する関心を高め、実際に体験できる機会を増やすことができます。

住まいのテーマパークに欠かせないデジタルツールとは

総合住宅展示場の大きな役割は、来場者が気軽にモデルハウスへ足を運び、実際に住まいを体感しながら「自分にとっての家づくりの正解」を見つけられる場を提供することです。多くのモデルハウスを何度でも見学し、住宅会社の営業担当と接点を持つことができれば、ユーザーにとっては情報収集や比較検討の大きなメリットとなります。

そこで注目されているのが、「住まポ」 です。来場者はモデルハウスに設置されたQRコードを読み込むだけで入館でき、住所や氏名の記入は不要。気軽に複数のモデルハウスを見学できるだけでなく、アプリからそのまま資料請求や問い合わせが可能になります。

一方で住宅会社にとっても、住まポは効率的な顧客フォローにつながります。アプリのお知らせ通知でキャンペーンやイベントの案内を送信でき、資料請求を通じて見込み客を名簿化することも容易です。こうした仕組みによって、来場者と住宅会社の接触機会が増え、従来以上に幅広いユーザーニーズを拾い出すことができます。

総合住宅展示場が「住まいのテーマパーク」として進化していくためには、このようなデジタルツールを積極的に取り入れ、来場者と出展住宅会社双方にメリットをもたらす仕組みづくりが欠かせません。

住まポ活用で広がる住宅展示場のメリット

①少ない棟数でも効果的な来場促進が可能

出展棟数の少ない住宅展示場では、イベント費や広告費の負担が課題となります。しかし「住まポ」を導入すれば、低コストで来場促進イベントを実現可能です。スマート見学会として来場者を誘導できるだけでなく、入館促進から名簿獲得までを効率的にサポート。さらに、次回イベント案内やキャンペーン情報もアプリ経由で配信できます。今なら『住まポ導入キャンペーン』として、あと10ヶ所に限り、1棟あたり月額10,000円で導入可能です。

②幅広いターゲット層を集客できる

住まポはニックネームで気軽に入館できるため、「リフォームを検討しているから入りづらい」「具体的な計画がないから行きづらい」と感じていた層も来場しやすくなります。たとえその場で顧客化しなくても、体験者を通じた口コミ効果により、新しいモデルハウス体験の広がりやイベント効果の拡大が期待できます。

③データ活用による展示場運営の効率化

住まポはデジタルツールとしての強みを活かし、来場データの分析が容易です。展示場運営会社にとっては、各モデルハウスの入館状況や来場動線、来場者プロフィールの比較が可能。住宅会社にとっては、自社見学者の傾向や他社との比較、アンケート結果による自社評価を把握できます。こうしたデータを任意の期間で抽出できるため、展示場運営や営業戦略に直結します。

住宅展示場が持つポテンシャルを最大限に活かし、新しい見学方法や住まいづくりイベントを組み合わせることで、来場者にとって「住まいづくりのことならここに来れば大丈夫!」と思えるワンストップサービスの場を実現できます。

その一環として、住まポを活用したスマート見学会の実施を検討してみてはいかがでしょうか。