【住宅展示場の課題】来場者データから見る改善のヒント

住宅展示場への来場者数が減少傾向にある中で、1人あたりのモデルハウス見学数も減少している――。

こうした実態は、全国の展示場で収集された来場者アンケートデータからも明らかです。

ユーザーはどんな目的で展示場を訪れ、どのような行動を取っているのか?

来場者の動向を正確に把握することは、モデルハウスの見学数を増やし、住宅会社との接点を最大化するための重要なヒントになります。

本記事では、最新の来場データをもとに、住宅展示場が直面する課題とその対策について解説します。

目次

来場者データから見える家づくりの動機とは?

2024年8月から9月にかけて、全国37会場で実施された住宅展示場の来場者アンケートの集計結果から、ユーザーの家づくりに対する動機や行動傾向が明らかになってきました。このデータを読み解くことで、総合住宅展示場が果たすべき役割も見えてきます。

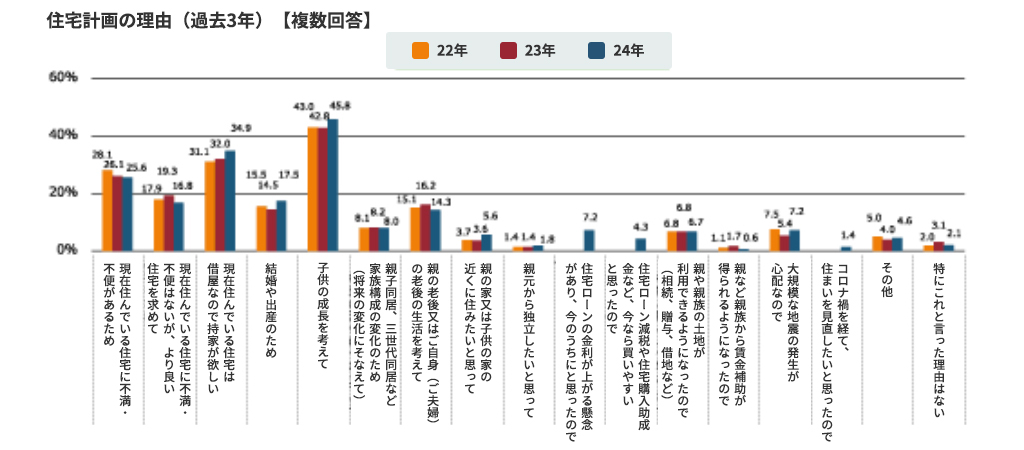

まず、家づくりを考え始めた理由として最も多かったのは「子どもの成長を考えて」で、全体の45.8%を占めています。次いで「現在借家なので持ち家が欲しい」が34.9%、「現在の住宅に不満がある」が25.6%と続きます。この3つの理由は、他の選択肢と比べて明らかに高い割合を示しており、多くのユーザーが共通して抱えている動機であることがわかります。

注目すべきは、これらの理由がいずれも一時的な事情ではなく、将来を見据えた長期的な視点からの動機であるという点です。つまり、ユーザーはじっくりと時間をかけて、自分や家族のこれからの暮らしを見据えたうえで家づくりに取り組もうとしている傾向が強いのです。

そうした背景を踏まえると、住宅展示場の役割は、単に最新の住宅を紹介する場であるだけでなく、ユーザーにとって「家について深く考えるきっかけ」を提供する場であるべきだといえるでしょう。限られた時間の中で効率的に情報を得るのではなく、時間をかけて住まいと向き合いたいと考えるユーザーに、満足のいく家づくりのためのヒントやきっかけを提供すること。これこそが、今の住宅展示場に求められる本来の価値ではないでしょうか。

検討段階別に見る住宅展示場と営業担当の役割とは?

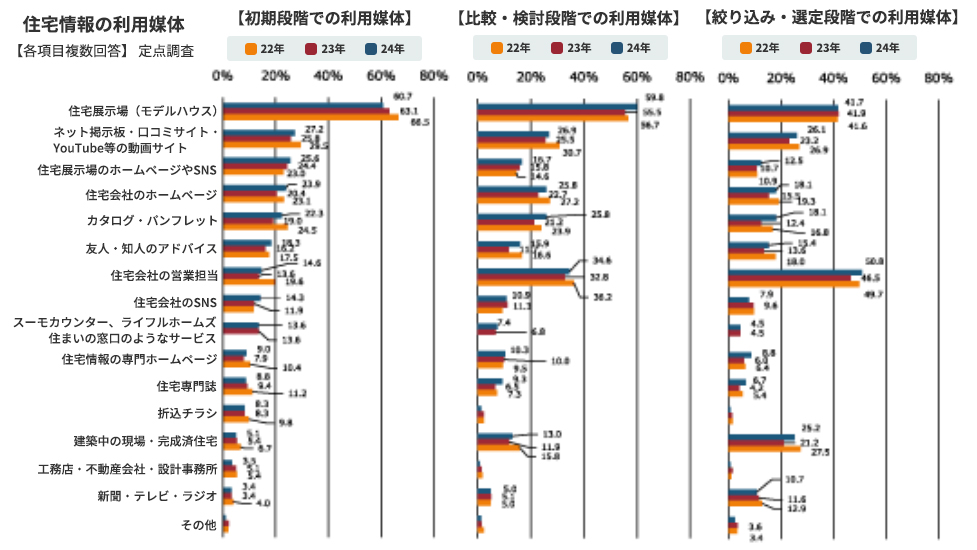

住宅購入の検討段階によって、ユーザーが求める情報源には大きな変化が見られます。

家づくりの初期段階において、最も多く利用されている情報源は「住宅展示場」で、全体の60.7%を占めています。ただし、ここ3年間ではその割合が徐々に減少しており、展示場以外の情報源が多様化してきていることが伺えます。続く情報源としては、「動画サイト」が27.2%、「住宅展示場のホームページ」が25.6%、「住宅会社のホームページ」が23.9%、「カタログ等」が22.3%と、いずれも大きな差はなく、ユーザーがさまざまな手段を併用して情報を得ている様子が読み取れます。

次に、比較・検討段階になると、依然として「住宅展示場」が59.8%で1位を維持していますが、「住宅会社の営業担当」が34.8%で2位に浮上します。「動画サイト」(26.9%)、「住宅会社のホームページ」(25.8%)、「カタログ等」(25.8%)といった他の情報源も安定して支持されていますが、この段階では、住宅会社の営業担当がユーザーの相談相手として存在感を増してくるのが特徴です。

そして、最終的な絞り込み・選定段階では、「住宅会社の営業担当」が50.8%で1位となり、「住宅展示場」は41.7%に順位を下げます。この時点では、「動画サイト」(26.1%)、「建築現場・完成住宅」(25.2%)、「住宅会社のホームページ」「カタログ等」(ともに18.3%)と、実物や専門的な情報へのニーズがより強まっていることが分かります。

このように、家づくりにおける情報収集のプロセスでは、検討段階によってユーザーの求める情報源が変化していきます。その中でも、「住宅展示場」と「住宅会社の営業担当」の二つは、常に高い比率で情報源として重視されています。

つまり、ユーザーにとって満足度の高い家づくりを実現するには、多くのモデルハウスを見学し、住宅会社の営業担当者と直接コミュニケーションを取る機会を設けることが極めて重要だと言えるでしょう。

来場者の行動傾向と接触機会を増やすための改善点

では実際に、住宅展示場に来場したユーザーがどのような行動を取っているのかを見てみましょう。

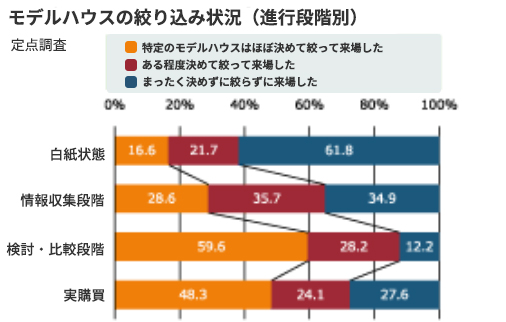

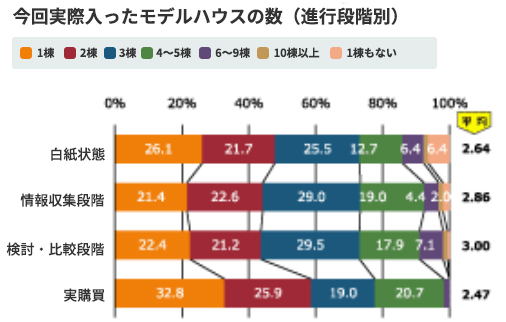

アンケート結果によると、「何も決めていない状態(白紙状態)」で展示場を訪れたはずの来場者のうち、38.3%が特定のモデルハウスを決め打ちで訪問したり、ある程度訪問する住宅会社を絞っていたことが分かりました。これは、総合住宅展示場ならではの「複数のモデルハウスを比較できる」という最大のメリットが十分に活かされていないことを意味しています。その結果、ユーザーと住宅会社の接触機会が損なわれてしまっているのが現状です。

さらに、モデルハウスの見学棟数について見てみると、白紙状態で来場したにもかかわらず「1棟のみの見学」にとどまった来場者が26.1%、「2棟見学」が21.7%と続きます。つまり、白紙状態で来場しても約半数のユーザーが2棟未満しか見学していないという事実が明らかになりました。

この傾向は、先に触れた「特定のモデルハウスを目的に来場しているユーザーが多い」という点とも関連しています。本来であれば、多くのモデルハウスを自由に比較検討できる総合住宅展示場の強みが、ユーザー行動の実態によって発揮されていないというのは非常に惜しい状況です。

家づくりをじっくり検討してもらうためには、情報収集の量と質が欠かせません。だからこそ、ユーザーにはもっと気軽にモデルハウスに立ち寄ってもらい、実際の空間や設備を体感しながら、自分に合った住まいを考えるきっかけをつかんでもらうことが大切です。新しい住まいをリアルに感じてもらうことで、家づくりへのモチベーションが高まり、より良い判断にもつながっていきます。

多くのモデルハウスを見学し、何度でも展示場に足を運んでもらう。そして住宅会社の営業担当と自然に接触する機会を増やしていくことこそが、総合住宅展示場の価値を最大限に発揮するポイントであり、来場者にとっても大きなメリットになるはずです。

【展示場の課題解決】見学数が増える!住まポで接触機会を最大化

そんな課題を解決する手段の一つが、住宅展示場向けスマート見学アプリ「住まポ」です。

このアプリを使えば、ユーザーはモデルハウスの入り口に設置されたQRコードをスマートフォンで読み取るだけで、簡単に見学がスタートできます。住所や氏名などの個人情報の記入は不要で、心理的なハードルが大きく下がるため、これまで以上に多くのモデルハウスを気軽に回ってもらうことが可能になります。さらに、気に入った住宅会社があれば、その場でアプリから資料請求や問い合わせもできるなど、ユーザー側の利便性も大きく向上します。

一方で、住宅会社側にとっても「住まポ」は、接点拡大のための有効なツールとなります。アプリを通じたお知らせ通知やキャンペーン案内、イベント参加などを通じてユーザーに継続的なアプローチが可能になり、資料請求を通じた名簿化にもつなげられます。

このように、「住まポ」によるスマート見学の導入は、ユーザーと住宅会社の接触機会を増やすだけでなく、これまで見えていなかった潜在層のニーズの拾い上げにもつながります。

総合住宅展示場が本来持っている「多様なモデルハウスを一度に体感できる」という価値を最大限に活かすためにも、今こそ「住まポ」の活用を本格的に検討してみてはいかがでしょうか。

出典:住宅展示場協議会「総合住宅展示場来場者アンケート 2024調査報告書」

※詳細は原文を参照

http://www.jutenkyo.com/enquete_24/index.html