今や自然災害は、大きな地震や台風だけにとどまりません。線状降水帯やゲリラ豪雨による内水氾濫、強風、竜巻などの被害も増えており、以前よりも頻繁に発生していることがニュースなどでも報道されています。

災害時には避難所への避難が推奨されますが、介護が必要な家族がいたり、ペットの受け入れが難しかったり、避難所までの移動に不安があったりするケースも少なくありません。また、人が集まることで感染症への不安やプライバシーの問題、ストレスなどの懸念もあります。

こうした理由から、自宅で過ごす「在宅避難」という選択肢が注目されています。しかし、どんな家でも在宅避難が可能というわけではありません。では、在宅避難を実現するためには、どのような住まいを考えるべきなのでしょうか。

目次 <Contents>

ハザードマップでわかる!災害に強い土地と家づくりの基本ポイント

建物そのものの耐災害性も大切ですが、まず確認すべきは自宅の建設地の安全性です。現在住んでいる場所や、これから購入を検討している土地にどのような災害リスクがあるのかを把握することが、防災の第一歩となります。

そのために活用したいのが「ハザードマップ」です。各自治体のホームページやパンフレットなどで簡単に確認することができます。

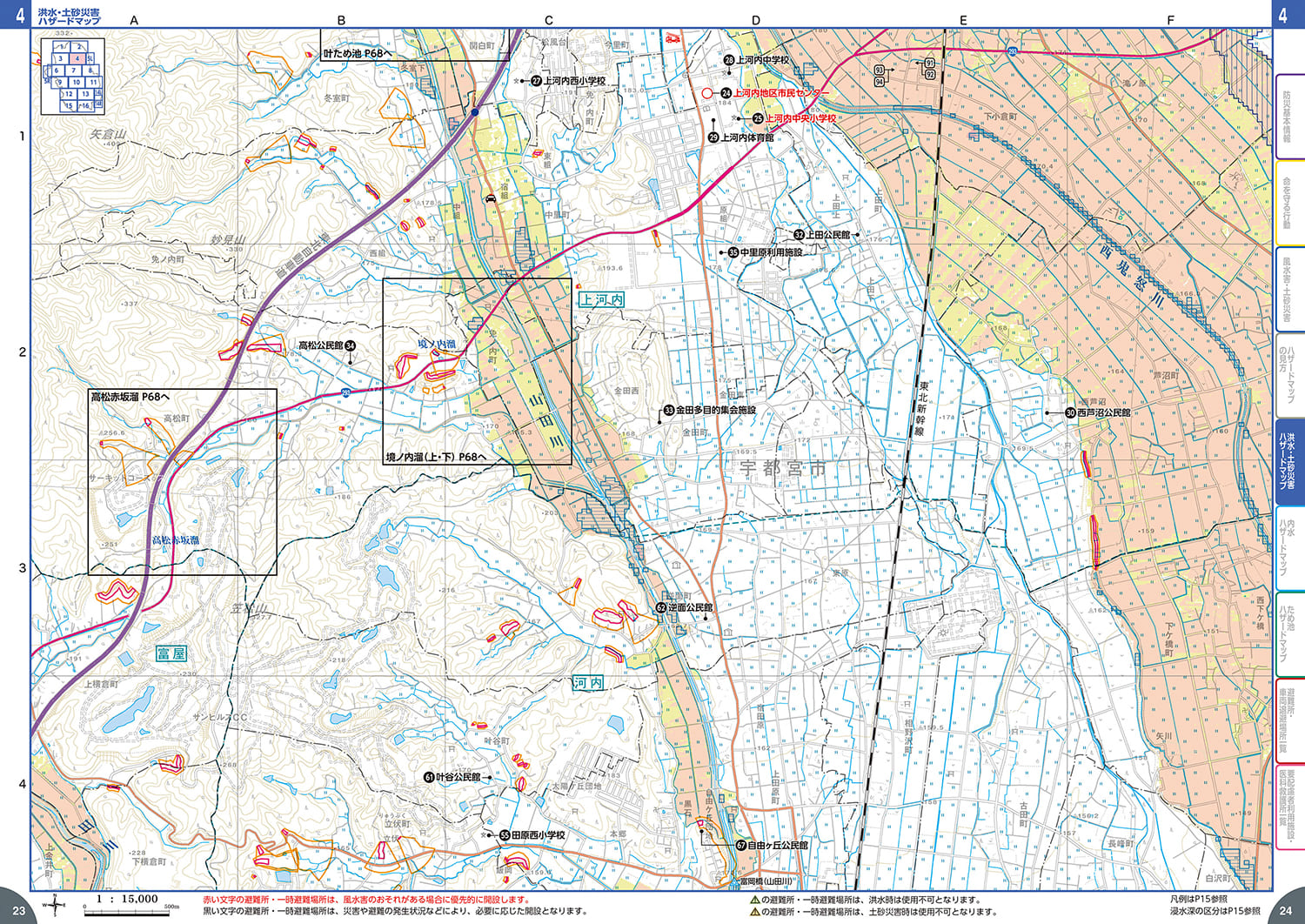

ハザードマップの種類と表示例(宇都宮市)

たとえば宇都宮市では、以下の4つのハザードマップが用意されています。

- ・洪水ハザードマップ

- :最大規模の降雨を想定し、浸水区域と深さを4段階(0.5m未満、0.5~3.0m未満、3.0~5.0m未満、5.0~10.0m未満)で表示。

- ・内水ハザードマップ

- :市街化区域でのゲリラ豪雨による下水道からの溢水リスクを、5段階(0.2~0.3m未満、0.3~0.5m未満、0.5~1.0m未満、1.0~3.0m未満、3.0~5.0m未満)で表示。

- ・ため池ハザードマップ

- :堤防の決壊による影響範囲や到達時間を4段階(0.5m未満、0.5~1.0m未満、1.0~2.0m未満、2.0~5.0m未満)で表示。

- ・土砂災害ハザードマップ

- 土砂災害が想定されるエリアを、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)と特別警戒区域(レッドゾーン)に区分して表示。

これらのハザードマップを参考にしながら、まずは土地にどのような災害リスクがあるのかを見極めることが重要です。

もし、ハザードマップ上で危険とされるエリアに住宅を建てる必要がある場合には、さまざまな工夫によってリスクを軽減することができます。たとえば、想定される浸水深を踏まえて基礎の高さを上げることで、建物内への浸水を防ぐことができます。また、防水板や塀を設置することで雨水の侵入を最小限に抑えることが可能です。さらに、外部コンセントやエアコンの室外機の設置高さにも配慮し、漏電や二次災害のリスクを減らすことが大切です。このように、ハザードマップを活用してリスクに備えた住宅設計を行うことが、「災害に強い住まい」づくりの第一歩と言えるでしょう。

【揺れにも停電にも備える】耐震・制震・免震の違いと選び方ガイド

次に考えるべき災害対策は、地震に対する住宅の耐震性です。

地震大国である日本では、長年にわたる地震研究の成果により、建築物に関する耐震技術は世界でもトップクラスとされています。住宅会社によって地震への対応方針はさまざまで、大きく「耐震」「制震」「免震」の3つに分類されます。

耐震:建物自体の構造を強固にすることで、地震の揺れに耐える設計。

制震:壁などに「制震ダンパー」などの装置を取り付けて、揺れを吸収・抑える仕組み。

免震:建物と地盤の間に特殊な装置を設置し、地面の揺れを直接建物に伝えにくくする方法。

それぞれにメリット・デメリットがあり、住宅会社独自の工法を採用しているケースもあります。費用や間取り、家族構成なども踏まえて、じっくり比較・検討して選ぶことが大切です。

また、災害に備えるためには、外壁材や屋根材の選定も重要です。素材や性能はさまざまで、窓やシャッターとの組み合わせによって、強風や火災への耐性を高めることができます。安心して暮らせる住まいには、構造だけでなく設備や仕様の工夫も欠かせません。

さらに、在宅避難を想定したライフラインの確保も考慮しましょう。停電時でも使える自立型のエネルギー設備(蓄電池など)や、飲料水・食料品の備蓄、パントリーの設置といった備えが、非常時の安心につながります。

納得の防災住宅は「見て・比べて・選べる」住まポ活用から

このように、私たちの暮らしを守る「災害に強い住まい」は、構造・設備・仕様のすべてにおいて年々進化を続けています。だからこそ、予算やスケジュールを優先するのではなく、実際にモデルハウスを見学しながら情報を集め、体感し、納得のいく家づくりを進めることが大切です。

そんなときに役立つのが、「住まポ」です。

「モデルハウスを見学したいけど、営業されるのが不安…」という方にぴったり。ニックネームで気軽に見学できるうえ、気に入った住宅会社があれば、アプリから資料請求や問い合わせが簡単にできます。

新築はもちろん、リフォームの参考にもなるので、災害に強い家づくりを考えるすべての人におすすめのツールです。ぜひ「住まポ」を活用して、安心・安全な住まいづくりを始めてみてください。